HIZUME NOBUKI from GRIND Vol.107

Interview with Nobuki Hizume

パリを拠点に、名だたるビッグメゾンや舞台衣装のヘッドピースや帽子を手がけてきた、帽子デザイナーの日爪ノブキ。彼が自身の名を冠して20SSシーズンよりスタートした〈HIZUME〉は、言葉にすれば安っぽくなってしまうほどの圧倒的な熱量、クオリティと創造性が表現されている。MOF(Meilleurs Ouvriers de France / フランス国家最優秀職人賞)の帽子職人部門を日本人として初めて受章していたり、すでにシーンにおいてその実力は疑いないもの。そんな日爪ノブキのインタビューから垣間見える彼のスタイルは、残像として強く焼き付いているほど、強烈で美しい。

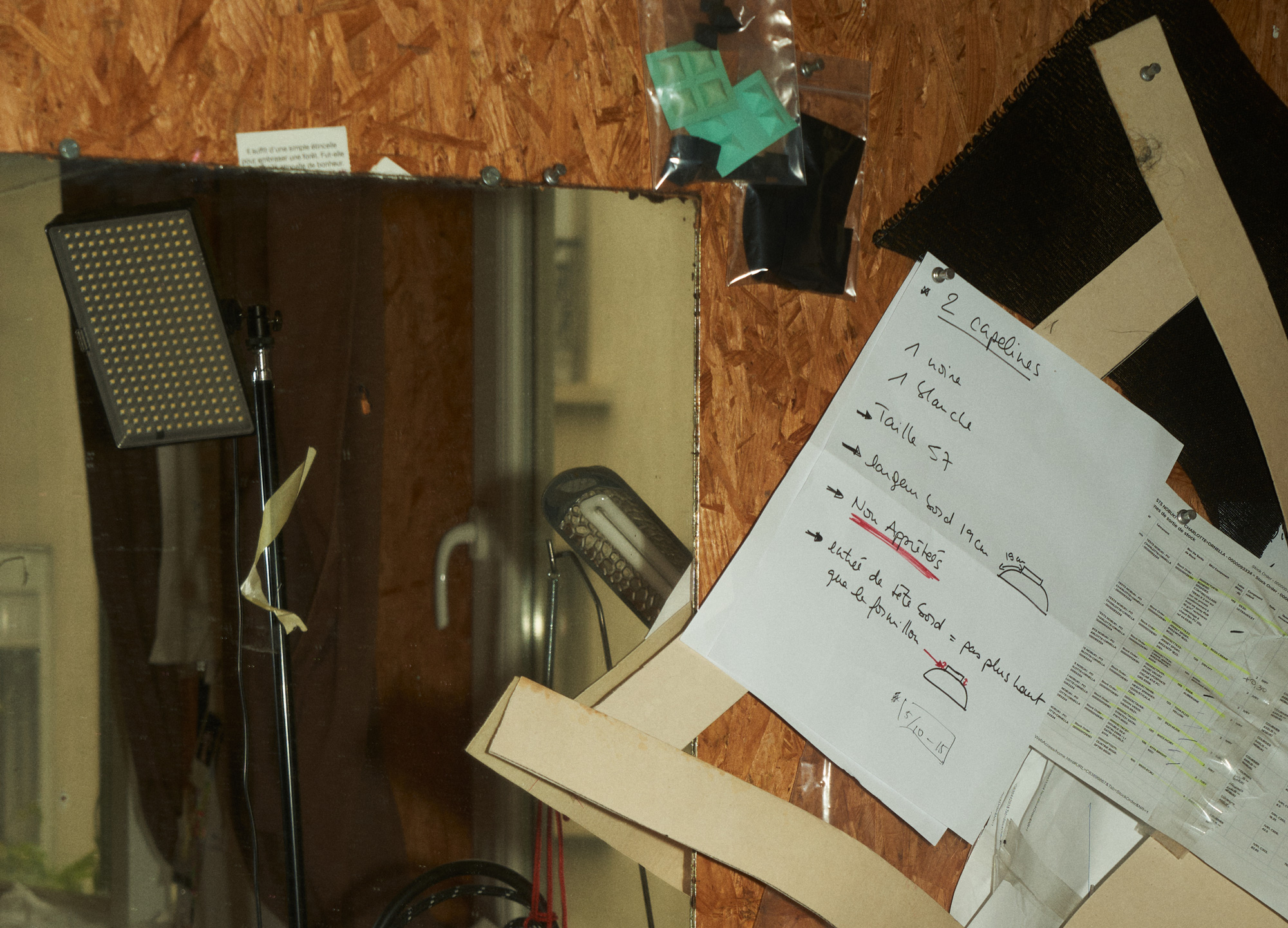

※ 本記事はGRIND Vol.107の本文再編集に加え、23年6月に訪れたパリのアトリエにて撮り下ろした本誌未掲載の素材を使用。

Photo_Haruki Matsui

Edit&Text_Shuhei Kawada

基礎をつくる出会い

日爪ノブキという帽子デザイナーを、少なくともファッションやクリエイティブなシーンを志す、もしくはそこに身を置く日本人には必ず知ってほしい。なぜなら編集者として、デザイナーをはじめ、多くの人にインタビューする機会をもらってきた自分にとっても、彼とのセッションは随一の刺激的な時間になったから。積み上げてきた実績の大きさを意識させないほどフランクに、自分の経験や歩んできた道のりをさらけ出しながら話す姿に非常に感銘を受けた。前置きもほどほどに、日爪ノブキという帽子デザイナーはどのようにして今の立ち位置を築くに至ったのだろうか。話は彼の学生時代にまで遡る。「僕はもともと洋服を勉強していたんです。両親からは『専門学校に行きたいにしても、もっと広い視野をもってからにしてほしい』と言われて、四年制の大学に通っていました。1年生の終わりぐらいから、やっぱりファッションを学びたいと思い、文化服装学院の通信教育で学びはじめました。それをきっかけにファッションの世界に入っていくことになったんです」。そう振り返りはじめると「小池千枝先生をご存知ですか?」と彼は切り出した。故小池千枝氏は文化服装学院の10代目学院長であり、数々の日本のデザイナーを育成して世界へと送り出してきた日本のファッションシーンにおける偉大な功労者である。「高田賢三さんをパリに送り出したり、山本耀司さんを育てた先生とも言われているレジェンドで。通信教育をきっかけに彼女に出会い、彼女のプライベートスクールに通うということが決まって東京に行くことになりました。そして東京にせっかく行くならと、文化服装学院に入学したという経緯です」。彼女に最初の授業で教わったことは、今でも日爪の帽子づくりに活かされているという。「彼女は具体的な技術についてはあまり教えませんでした。有名な話ですが、最初の授業でなにを教えるかというと、『自分が好きな石ころをもってきてください』と。そして『この石を、あなたの好きな布で包んで形をつくってください』と。要するに服づくりは、『身体があって布がある。そして重力がそこに加わって服が生まれる、それだけなんだよ』と教えてくれて。あとはひたすら人生哲学について語るという授業でした。いまだに僕がこういう世界観の帽子がつくれるのは、そのベースがあるからです」。

“帽子クリエイター”としての自覚

念願だった洋服の勉強をスタートさせ、バイタリティ溢れる青年には恐れるものなどなく、ただ前に突き進んでいた。「1年間は学校のカリキュラムをやっていましたが、だんだんやるからには1番を取りたいという欲が出ちゃって。ずっとスポーツをやっていたから負けず嫌いでしたし。1年間は基礎をしっかり学んで、学校に通っていく中で、コンクールがたくさんあると知って、これこそが自分が情熱を燃やせられるところだと思い、競争や目標があるのが大好きだったこともあり、コンクール活動をはじめました。そしたら最初に出した装苑賞でいきなりファイナリストに選ばれたんです。そうしてつくった作品を評価してもらって、味を占めた俺は“これで世界に行くんだ”って」。漫画の主人公のような順調すぎる物語にも思えるが、今の帽子デザイナーとしての彼の土台になっているのは、ある挫折。「学校を卒業して、イタリアのメーカーに声をかけてもらい、1年間ブランドをやって、ビザの都合などで一度日本に戻りました。その時、1番最初の帽子の仕事の依頼が来たんですよ。アメリカのブロードウェイで上演されたミュージカルを日本版で制作するというプロジェクトの、帽子やヘッドピースのデザインチーフをやらないかと声をかけてもらいました。本国ではヒュー・ジャックマンが主演でトニー賞をとった演目のリプロダクトという大きなプロジェクトでしたが、帽子をつくった経験も、日本で働いた経験もゼロの24歳の自分がやることになったんです」。予期せぬ抜擢で、期待を超える結果を残したが、ここから彼の人生は思い描いていたものとは異なる方向へと転がっていく。「ミュージカルの衣装の帽子を見た関係者の口コミで、洋服を仕事にしたいのに、ずっと帽子の仕事がくるんですよ。でもやっぱり洋服に執着があったから、当初は帽子クリエイターのことを軽視していたんです。洋服をつくる能力がない人が帽子をつくるんだって、勝手な固定概念があって、その生き方を受け入れることができなかったんです」。才能をもつ者の苦悩。そんな言葉で片付けてしまいたくなるかもしれないが、彼の場合は違う。日爪は学生時代から本気で頂上を狙い、愚直に、労を惜しまず時間をかけてきた。だからこそ、洋服に対する想いが成就しない現状はその熱量に比例して、大きな絶望となっただろう。しかしそんな状況も経て、彼は決意した。「僕にとって洋服はやりたいことだった。しかしやるべきことではなかった。ひたすら努力したし、ある程度の結果を出したけど、一定のレベル以上に行こうと思うと苦労しかなかったんです。苦痛でしかなかったんです。自分が足りてないことを自分がよく知っているので。途中で世界一になれる器じゃないなって気づくんですよ、苦しいんですよ。でもそれは、自分が帽子クリエイターであるということに対しての可能性を見ようともしていなかったということなんです。自分のやりたいことではなくて、やるべきことを選ぶというスタンスで未来を見ていったら、天才性が花開く。人間は似合う色と好きな色って基本的に一致してないんですよね、9割以上は。そういうことに薄々気づきはじめて、自分がやるべきことは帽子づくりだというスタンスで、帽子の仕事を引き受けたらうまくいきました。俺の天才性は帽子をつくることで引き出せるぞと、このフィールドなら自分を最も輝かせることができると。その瞬間から俺は“帽子クリエイター”と言うようになったんです」。

自由と野望

帽子が自分の才能を最も引き出してくれる。では洋服と帽子において、つくる際になにが異なるのか。日爪の視点は単純で、それゆえに意識しない部分にあった。「洋服は、頭、両足、手足ってあるでしょ。まずその制約があって、さらにはパンツなら歩けないといけないとか、しゃがめた方がいいとか、動かせることが前提になっていて、それが自分にとってはものすごく不自由だった。かたや帽子は頭に乗っかりゃそれでいいんです。乗っかればその先はフリーエリアじゃないですか。だから自分の能力が100%活かせると思ったんです」。帽子クリエイターとして、帽子に許された自由を、自身の才能を発揮する場所に選んでからは、ギアを上げて物事が進んでいった。その後は国費留学の制度を使い、パリに渡る機会を掴み取った。そして現地では、彼に技術やスタンスを教えてくれたというディオールやエルメスらのパリの名だたるクチュールメゾンの帽子製作をしていた師とも言えるような存在との出会いや、スティーブン・ジョーンズという世界をリードする帽子クリエイターとも仕事をともにするようになった。その後、当時のフランス大統領の政策により、ビザの申請が却下されるという不測の事態が起きた時には、名だたるブランドが彼のためにお抱えの弁護士を使い、フランス政府に向けたレターを用意してくれたことで、結果的にそのまま労働が可能に。「奇跡ですよ。自分にはそういうことがたくさんあって繋いできたフランスでの人生だなと思っていたから、フランス国内のためにはもちろん、帽子をつくることで自分の人生が明らかに輝いて幸せになれたので、帽子業界のためにも恩返しをしたいんです」。国費での留学から、フランス移住までの激動の数年間は、自身の周りの人たちを巻き込みながら進んでいった壮大なストーリー。日爪の実直な姿勢と残した結果が人々を動かし、大きな力となった。「死ぬまでに全人類の頭に帽子を被せたいんですよ」と笑みを浮かべながら、しかし冗談をいう様子でもなく口にする。「フランスでの会社の名前は『人類帽子計画』の頭文字をとって〈JBK〉っていうんです。60年くらい前までは、ほとんどの人が帽子を被っていました。しかしスタイリングの簡略化でどんどんと被らなくなってしまって。別に自分のブランドのものでなくてもいいですし、もはや葉っぱでも袋でもなんでもいい。帽子文化をつくることができれば、帽子業界が活気を取り戻せるじゃないですか。そんな無謀かもしれない夢を設定すると、自分が世界一の帽子クリエイターになるということもめちゃくちゃ簡単な目標に思えてきますし」。自分を輝かせてくれた場所で、力を発揮するだけでなく、シーンの発展を促して恩を返していく。こうした循環は、帽子業界だけでなく、ファッション全体や、雑誌など羽振りが良かった時代を経て、厳しい状況にある業界には欠かせない視点に思える。彼は本気で帽子業界の未来を見据え、その過程にある世界一を視野に入れている。「『人類帽子計画』とかデカいこと言ってたら、世界一ってだいぶ手間じゃないですか、いけるかなって。世界一だと思う帽子デザイナーや帽子職人が目の前にいた時に、この人たちを3年で抜かしたいと思ったんです。だから誰よりも努力したし、彼らも相当なハードワーカーですけど、その2倍、できれば3倍は働こうと思いました。でも数年するとまたその差が縮まらなくなったんですよ。洋服をやっていた時みたいに、また『所詮ここまでなのか』と帽子でも思いました。そんな時に自分はどうしたかというと、今までいいと思っていたものを全て否定したんです。33歳くらいでしたが、小さな成功体験とかを積み重ねてくると、新たな思考回路をつくるのをやめてしまうんですよね。だから全てを否定しました。一流を知った目で、もう一度フラットに見ると、芯を食っていないことがたくさんあって、そういう積み重ねが縮まらない差になっていたんですよね」。積み上げて、壊す。自分がやってきたことへの執着を捨てて、またリセットする。壊すだけでは意味がないし、守ってばかりでも進化が生まれない。自分が時間をかけて積み上げたものがあってはじめて、破壊や否定が意味をもつのだろう。安定を嫌い、再度自らに疑問を投げかけ慢心も驕りもせずに走り続ける。

どうあるべきか

「周りに賞賛してくれる人が増えれば増えるほど危険なんですよ。そういう状況になったら、危険だと思うようにしています。ズバッとした意見を言われると、人間どうしても嫌だし、気持ちいいことを聞く方が楽なんですよ。でも大体みんなそうやって落ちていく。イエスマンで周りを固めている人ほどどんどんダメになっていく」。居心地の良さは、裏を返せば刺激のなさ。そこに落ち着いてしまうことは、成長や発展という面で考えるとポジティブなものではない。自らを快適な場所から外へと連れ出す。エゴだけではなく、より広い視点がそのスタンスを成立させる鍵だ。「もちろん多少のエゴはあるけれど、自分の力をどうしたら後世のために役立てられるかだけを考えています。自分が有名になるためとかお金を得るためだったら、ここまでできていないと思う。喜んでくれる人、大事な人、業界、世の中のためという動機があるから、無限の力が出てくるんです。まだこういう発想になる前に自分のボスに聞いたことがあったんです。めちゃくちゃ働く人だったので、『疲れないの?』って。そしたら『疲れるよ、でも私がこれをやらないと困る人たちがたくさん出る。だから私は使命のようにやっている』ってポロっと。聞いた時はしっくりきていませんでしたが、歴史をつくるような人たちはきっと、みんな使命のために生きてきたんですよ」。 〈HIZUME〉の帽子は、気軽に買える価格帯でもなければ、汎用性が高いわけでもない。クリエイティビティとそれを支える技術を存分に発揮して、表現を続ける理由が明らかになってくる。「目先の利益を狙って、置きにいっているモノづくりをして、売上が正義ということになってしまった結果、大義を逃しているんじゃないですかね。いかに目先のもの、目先の利益にとらわれず、未来のブランドのあるべき姿を追いかけられるかが重要ですし、理想を追い求められる状況を自分で生み出していく必要がある。結局自分のブランドでも、『もっと安い商品をつくった方がいい』とか『わかりやすい商品をつくった方がいい』って言われてやってはみたけど、結局評価されたり売れるのは手の込んだもの。不思議ですよね」。ただ綺麗事をいうのではなく、その理想を追求するための土台をしっかりとつくってきたからこその説得力。生半可な覚悟ではなく、私利私欲でもなく、未来のための道をつくる。「ブランドを立ち上げると決めた時、同時に辞めないと決めました。とにかく辞めない。絶対に続ける。続けていたら絶対に光を浴びる時が来るから。人類ってそういうものだからね」。