GRIND FEATURE TOPIC

『STREET EYES』

Interview with Keisuke Nakamura

街の隙間に与える

価値転換の起点

さまざまなブランドや企業の空間設計を手がけ、今やその地位を確立した設計事務所〈ダイケイ ミルズ〉。そして、遊休空間など都市の隙間に対し新たな価値を生み出すプロジェクト〈スクワット〉。空間や場所の新しい可能性を探る2つの取り組みは、代表を務める中村圭佑氏の哲学とカウンターの精神が根底にある。時代の流れを俯瞰して眺め、中村氏が起こすアクションは、カルチャーが生まれる場所へと街の景色を少しずつ変えてゆく。

Photo Kaori Nishida

Edit&Text Marin Kanda

感情や体験が共有できる場を

数多くのアート展やデザイン展を開催し、裏原の新たなカルチャーシーンを牽引したオルタナティブスペースVACANT。創設メンバーであり、設計事務所〈DAIKEI MILLS〉の代表を務めるのが中村圭佑氏だ。これまで、CIBONE、avex、Artek Tokyo Storeなどジャンルレスかつボーダーレスに空間設計を手がけてきた。〈DAIKEI MILLS〉として規模の大きな仕事をするうちに、“デザイナーらしく”応えなくてはならないと感じた時期もあったという。しかし、自分のアイデンティティを見直したときに無理はやめた。「自分が通いたい場所を楽しんでつくるのが、なによりも人を幸せにできるというプリミティブな持論があります。僕が生まれ育った田舎の原風景と東京を比べたときに、とても息苦しさを感じたのがアイデンティティを見直すきっかけでした。東京に染まるのではなく俯瞰して、自分が育った心地いいという感覚を都会に持ち込みたいと思ったんです。誰もが居心地よく思える“公園をつくること”は僕の人生における哲学に通じることであり、〈DAIKEI MILLS〉の軸となっています」。公園のようにつくり込まれすぎていない場所。中村氏が手がける空間設計には誰もが入り込め、受け入れられる余白がある。「余白というのは不完全さという言葉にも置き換えられます。大事なところは押さえますが、それ以外は放任する。時間が経つにつれて増えていく床の汚れも、訪れた人たちから受け取った1つのインタラクティブなデザインとして容認するんです」。

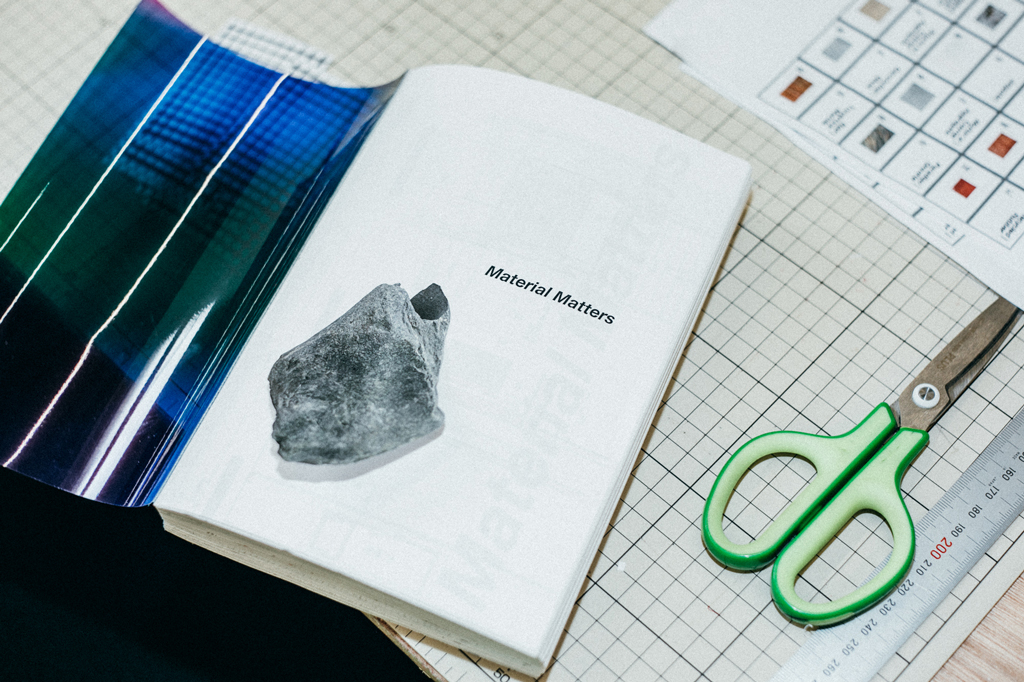

〈SKWAT〉で行われた展覧会「Material Matters」の図録が30部限定で発売されたが予約分で即完売。〈DAIKEI MILLS〉が手がけてきたこれまでのプロジェクトが垣間見れる作りになっており、中村氏の「共有していきたい」という想いが込められた1冊。

〈DAIKEI MILLS〉で中村氏は一貫した哲学のもと、偶発的で予期せぬ出来事を否定せず、むしろそこから生まれる新たな機能や目的を果たすための動機などに焦点を当ててきた。根底となるのは空間デザインから一歩踏み込み、状況を一変させたいという興味。同時に時代や街の流れをしっかりと見つめている。「感覚的にも、ロジカルにも時代の流れは見ています。懐古主義にはなりたくないし、流れを正確に捉えていかないと正しいアプローチもできませんから。これからは、モノの価値よりもコトの価値が重要ではないでしょうか。人との出会いや交わり、“幸せ”“気持ちいい”“すごい”など口から最初に出てきてしまう人の根源的な感情が、デジタルの発展やコロナ禍という暗闇に光を灯すことができると思うんです。体験や体感の共有は、リアルな場所だからこそ叶えられるんですよね」。90年代に裏原で独自のファッションシーンが隆盛したように、ストリートでスケーターのカルチャーが自然発生するように、人が交わる街にこそリアルな文化がある。人が集る余白を残しながら新しさをローカライズして提案し、中村氏は自分の感覚や知識を場所や空間としてシェアした。所有することよりも共有を目指した場所は、たとえばアーティストから鑑賞者へ一方通行だったアートを体験や体感として変えるなど、既存の文化の在り方を変化させるきっかけとなっている。

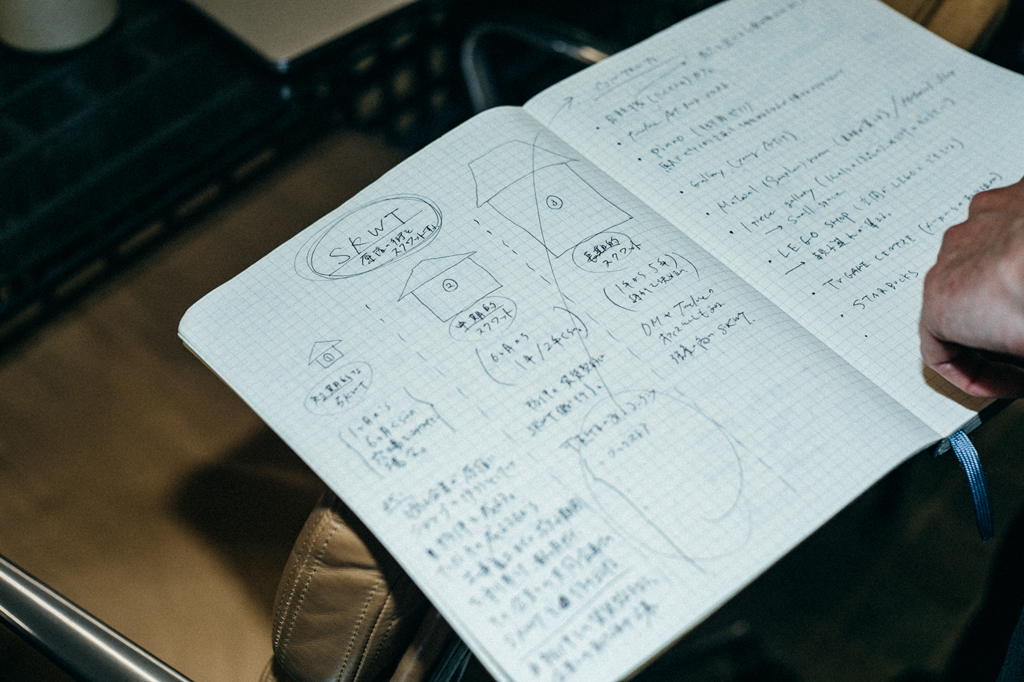

中村氏のノートに記された〈SKWAT〉の構想は設計図となり、実際の建物へ反映される。

バグを起こしカルチャーを生む

中村氏が〈DAIKEI MILLS〉と並行して行うのが、“Squatting(=占拠する)"からヒントを得た、都市の隙間を次々に“占拠”する〈SKWAT〉。遊休空間を占拠した場所そのものを表す言葉であり、プロジェクトの思想ともいえる。「東京オリンピックの開催後に、街が閑散としてしまうのは予想していました。空き物件や街の隙間に僕たちが新しい価値を与えて、価値の転換をしてあげたら街はもっと面白くなると思ったんですよね。今の時代だからできる一手こそが〈SKWAT〉でした」。原宿をはじめ、青山などの都会に突如として現れる〈SKWAT〉の異質な空間。過度な資本主義の匂いが満映していた東京にはバグを起こす必要があった。「東京は整理整頓に歯止めが効かず、面白みに欠けた街になってきていると感じます。20代の頃に頻繁に訪れていた渋谷のんべい横丁など、当時のあの周辺はまさに都会の裏側を象徴しているようでした。僕は表と裏の混在が街や文化を面白くしていくものだと思っています。社会不適合物を排除し、表層的な美に溺れた窒息しそうなこの街には、予定調和では生まれ得ない生々しい"バグ"が必要なんです」。

人の期待や想像を超える場所が生まれなくなってきたと語る中村氏。心から人を惹きつけるのは構造的なテクニックではなく、カウンター精神をはらんだ意外性。人が集まる場所にこそカルチャーは生まれてゆく。「今起きている現状の問題に対し、然るべきカウンターをしていきたい気持ちはずっとあります。青山のど真ん中にtwelvebooksのアートブックショップとファッションブランドであるLemaireの店舗、そして新たな視点で展覧会を展開するフリースペースPARKを構えたのも、この土地性や建物の特異性に対し、今必要な生々しさを投下することで、場の本質的な楽しさを提示してあげることにも繋がっています。アートブックショップは、目的がなくても集まれる場所として本を買わなくてもいい。もちろん本を売っている場所ではありますが、それよりも〈SKWAT〉では来訪者と意思や哲学を共有していくことを大切にしていて、それが自然と教育的アプローチに繋がっていくと考えているんです。本を買う以上の新しい知識との出会いや学びを提供したい。〈SKWAT〉として予定調和でない生々しいパブリックスペースを設置することは、街づくりの基盤となり、仮にその場所自体がなくなったとしてもその意思が次の場所や次の人に伝染し、少しずつそれが文化に変化していくと思うんです」。街に見る問題をネガティブに捉えず、状況をより良くするための原動力に。〈SKWAT〉はカウンター精神を体現し、直感的で自由な発想を映し出している。中村氏は空間設計によって人が集まり、生々しさや予定調和を崩しながら広がる場所をつくりだしてきた。整頓されて変わり続ける街を一歩引いて捉えながらも抗う姿勢は、場所を物質以上の価値をともなって残るカルチャーへと転換させていく。

先日までSKWATの地下スペース PARKで行われていた展覧会Material Matters。〈DAIKEI MILLS〉が所有していたマテリアルを来場者は無料で持ち帰ることができた。さらに、会期中は〈DAIKEI MILLS〉のオフィスもこの空間に移動させ、社員はここで仕事をし、打ち合わせも行なっていたという。

PROFILE

中村圭佑

1983年生まれ、静岡県浜松市出身。2011年に東京を拠点とする設計事務所〈DAIKEI MILLS〉を設立。商業空間や公共施設など様々なデザインプロジェクトに取り組みながら、一貫して人と空間の在り方について考え続けている。2019年に遊休空間など都市の隙間に対し新たな価値を生み出す活動〈SKWAT〉を開始。