CULTURE, FASHION, INTERVIEW 2025.10.31

人類帽子計画

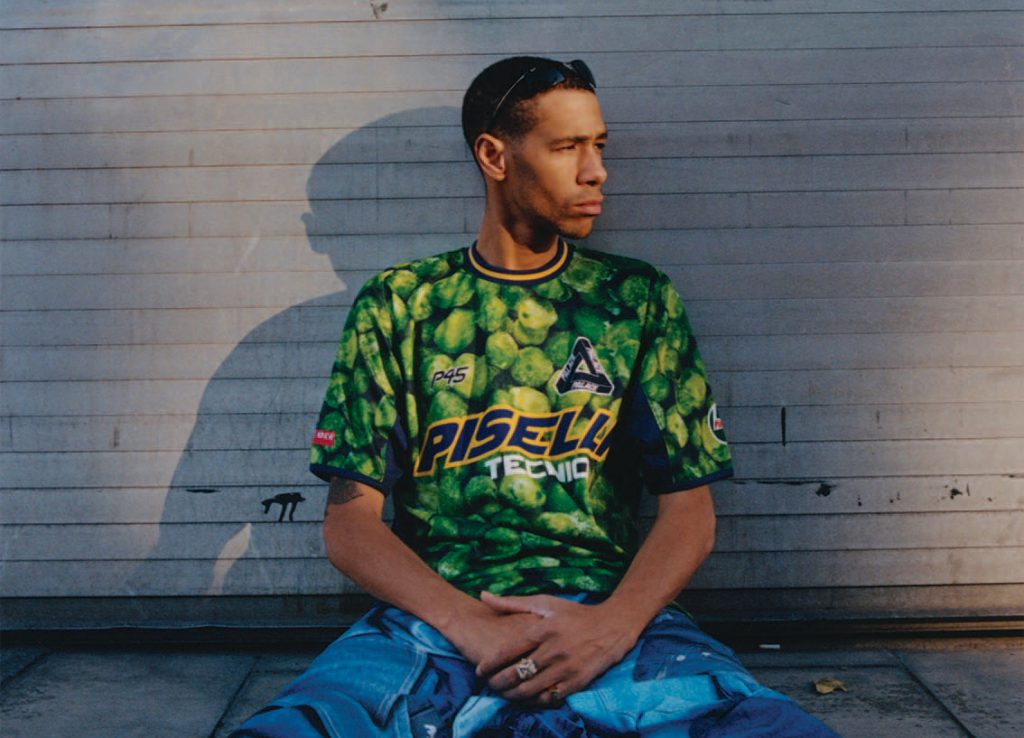

Nobuki Hizume

〈HIZUME〉という帽子ブランド、トップメゾンのクチュール、コレクションなどの帽子を手がけるデ ザイナー、日爪ノブキ。最近ではコム・デ・ギャルソンとの協業を成功させ、魅力的なピースをいく つも世に送り出している。GRINDでは、そんな日爪に焦点を当て、世界的な帽子デザイナーの視 点を織り交ぜながら、帽子のもつカルチャーについて再考していく。かつては帽子がファッション に欠かせないものだったように、この先にまた帽子をより多くの人が楽しむ時代が訪れることを目 指して。

日爪ノブキとの出会い

最初に日爪に出会ったのは2023年の6月、パリのアトリエでのこと。GRIND本誌でのインタ ビューに際して。会う前からその魅力は伺っていたものの、実際に話していくうちに、クリエイショ ンの話から脱線し、気づけばこちらの人生相談のようになっていたのを覚えている。これはあくま で個人的な観点ではあるが、デザイナーやアーティストを取材することが多い身として、興味を引 かれるのは、モノづくり自体のプロセスや知識より、その人自身の考え方、価値観、物事の捉え 方の部分。日爪へのインタビューでは、モノづくりの技術やクリエイションの美しさはもちろん、そ の人間性に強烈に惹きつけられ、興味は尽きなかった。その後も取材などで彼との出会いを重 ねていく中で、帽子業界が置かれている現状や、ファッションにおける帽子の役割の変容といっ た部分にも話が及び、彼の視点を交えて帽子のカルチャーを“再定義”するような連載ができない かという話に至った。 彼の詳しい経歴はGRINDでの過去のインタビューを参考にしていただきたいが、当初は帽子デ ザイナーの道を志してはいなかった。「自分は洋服のデザイナーとして勝負したいと思っていて、 それ以外は考えたことがなかった。帽子にも当初は全く興味はなかったのですが、仕事の依頼が あって。当時ブロードウェイミュージカルでトニー賞を獲った作品を、日本でリプロダクトして上演 するというプロジェクトの、帽子やヘッドピースを任せてもらったんです。経験もないですし、独学 でやるしかなかったのですが、その時に関わっていた全ての人が自分のモノづくりを通して喜び に包まれて、楽しさを感じていた。帽子についてアカデミックに学んだこともなかったし、知識も全 くなかったのですが、やっていて楽しかったし、思い通りにできたんです」。 思い通りに描いていたキャリアではない帽子デザイナーとしての道。最初の成功体験だけで は、確信に変わらなかった帽子デザイナーとしてのキャリアも、同様の体験を重ねることで、自分 の進むべき道として認識するようになった。「もちろんつくっていて、こんなことできるんだっていう 発見があるから自分は楽しい。その上で周りも喜ぶっていう連鎖がつづいて、ある日ひょっとした らこれ、僕は帽子をやるべきかもって思うようになったんです」。 洋服をデザインすることへの執着や未練をすぐに断ち切れたわけではないが、こうして葛藤の 先に、自らの才能を発揮できる場所を見つけたヒヅメは、その道を邁進していくことになる。そし て日本でも経験を積み、パリに拠点を移し、最高峰の技術を習得し、フランスの人間国宝とも言 われる、M.O.F.(国家最優秀職人章)を2019年に受章。同年自らのブランド〈HIZUME〉をスタート させた。

帽子の可能性を見出す カルチャーの再定義

自身の才能をいかんなく発揮する一方、帽子の道を志した当初から、そのシーンを取り巻く問 題点も把握していた。「僕は帽子をやるべきだと思って、そこで生きていこうと決めたわけです。当 時は帽子のお店は、あるんですけど、帽子のブランドっていうのは、海外のものがいくつかあるく らいであまりなかったんです。業界も想像以上に疲弊しているように見えて、帽子デザイナーも全 然いなかった。たとえばスティーブン・ジョーンズやフィリップ・トレーシーがやっているような根本

的に構造からつくっているものは日本にはありませんでした。ビジネス的な観点も含めて、しっか り考えてやっていかないと、将来詰まってしまうなと思っていました」。そう口にするように実際パ リに渡って16年が経つが、帽子業界に深く入り込むほどに、帽子づくりに必要な素材の生産がな くなったり、ミシンの製造がストップしたり、身をもって難しさを味わってきた。そうした背景を引き 起こしているのは、人々の帽子離れに他ならない。「結局帽子をかぶる人がいなくなってしまっ た。なぜ減ってしまったかと言うと、その文化がなくなったから。でも僕は帽子業界に入ってから 今でもそうですが、自分の人生がパーっと開いたんですよ。帽子との出合いがあったから自分は 救われた。業界としては衰退産業かもしれないけど、この業界のために何かしたいなと思ってい ます。帽子によって自分の人生に彩をもらえたから、帽子に対して恩返しをしたいんです」。自分 が帽子に与えてもらった喜びを、つくり手としての感覚だけでなく、より多くの人に伝えていくという 使命が彼にはある。その上で欠かせないのが_カルチャーとしての目線。「メンズであれば紳士 のあり方として、帽子のカルチャーは存在していました。ただ現代では日常的に帽子をかぶると いうドレスコード的な面は薄れてきています。だからこそ、僕たちでそれを再定義して、もう一度カ ルチャーをつくっていく必要があるんです。帽子はなくても成立するし、みんなそこまで深く考えて いないからこそ」。 実際にどのようなカルチャーがあって、今後どうなっていくべきかという点については、連載の 中で噛み砕いていく必要があるが、まずは前提としてこの連載の趣旨はそこにある。単純に帽子 の楽しさ、面白さに触れる機会をつくり、カルチャーとしての姿について考えていく。何が正しい、 何が間違っているということではなく、より多くの人が帽子の魅力に触れ、自らのファッションを一 層楽しむきっかけを生み出したいのだ。 「普段の洋服に、帽子を合わせることで見え方が全く変わるんですよ。そうした新たな喜びを味 わってほしい。だってかぶっていない人にとっては、今はその喜びがゼロなんですから。よく“自分 は帽子が似合わない”っていう人に会うのですが、それは人生におけるトライアンドエラーの回数 が、圧倒的に少ないからだと思っているんです。たとえばカバンが似合わないとかあまり思わな いし、必要だから合わせようとするじゃないですか。だからとにかく挑戦してほしいんです。誰かに 何か言われても放っておけばいいですし、似合わないということは絶対ないってところからはじめ てほしいですね」。