CULTURE, FASHION, INTERVIEW 2021.4.23

SULVAM from vol.102

Teppei Fujita

すべてを背負う

流されない生き様

2014年のブランド設立から、絶え間なく成長を遂げている〈サルバム〉。立ち上げわずか3シーズン目で発表の場を海外に移し、今では国内外問わず支持を集める。順調な歩みに思える一方で、デザイナーである藤田哲平氏が「ここまで7年もかかってしまった」と口にするように、まだまだ満足する様子は窺えない。すべてをゼロからスタートさせたブランドの歩み、クリエイションの方法論や姿勢、思考から探る力強い表現の裏側と、流されない男の生き様。

Photo Asuka Ito

Edit&Text Shuhei Kawada

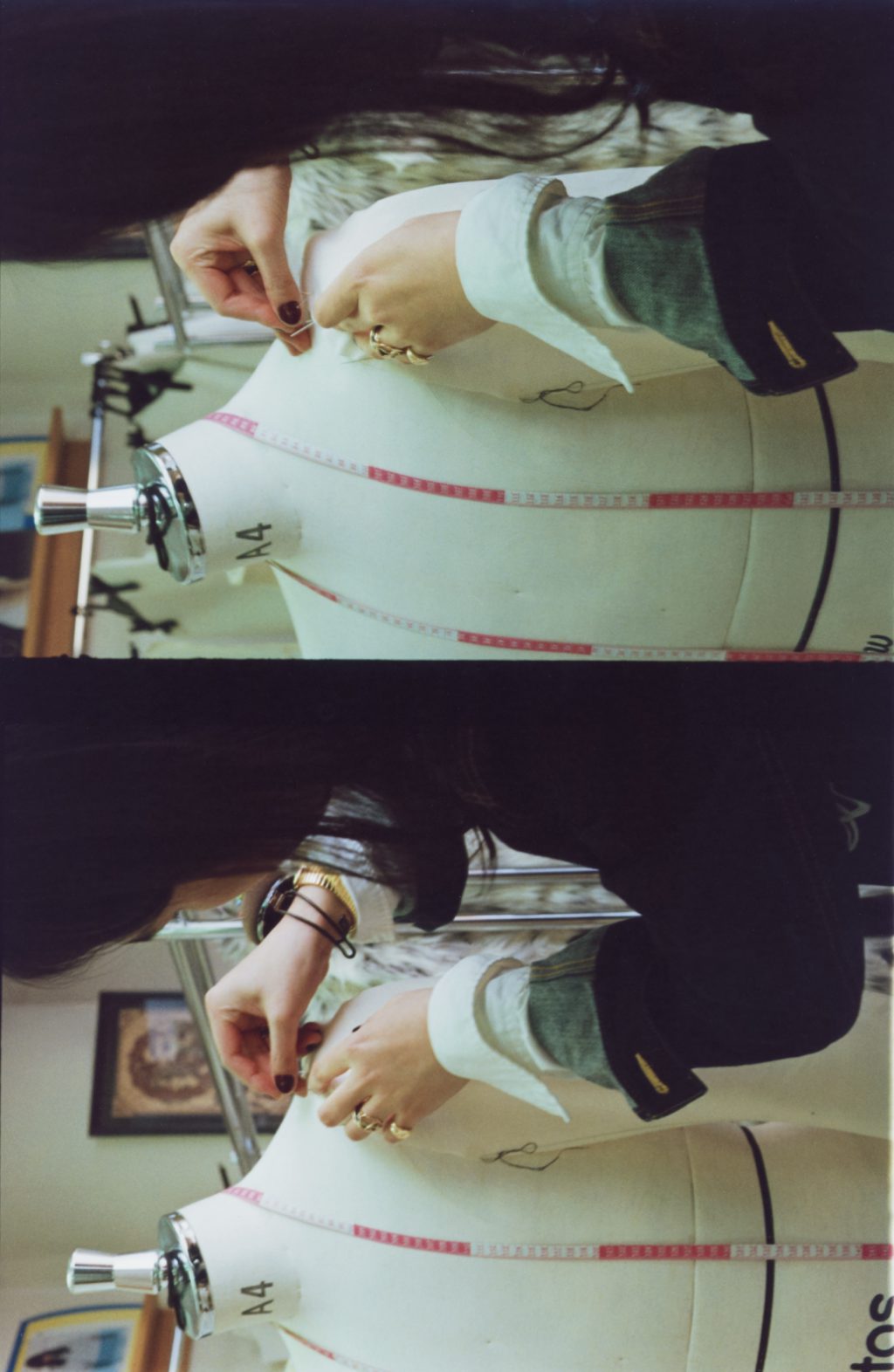

1. 藤田氏が洋服をつくる際に用いる道具は限られている。パタンナーとしての確かな技術があるからこそ、型紙に線を引いていくことが彼にとってのデッサンのようなものだという。平面からどのような洋服になっていくか、頭の中で見える道筋を線で導いていく。2. 洋服を手がけるにあたって、藤田氏が数少ない参考書として用いるもの。すでに絶版になっていた書籍を知人に借り、すべて出力したものも。感情を表現するのに欠かせない、論理的な思考も兼ね備えている。3. 線を引いた型紙を切り抜きミシンで縫っていく。引いたパターンを自ら縫うことで、脳内のイメージとズレがないか、単なるデザインとしての線になってしまっていないか、その線がもつ意味を確認する。

圧倒的な基礎に

感情を乗せて

〈サルバム〉はシーズンごとに特定のテーマを設けていない。そして自らがパタンナーとして日本を代表するコレクションブランドで培った技術をいかんなく発揮するべく、今でも自身の手でパターンを手がけ、トワルを縫い上げるまでの工程を行う。この2点が他のブランドとの差異であり、〈サルバム〉のオリジナリティでもある。「ブランドをはじめた当初から何ひとつ変わっていないのは、買ってくれる人、着てくれる人に対して絶対に失礼がない服をつくるということです。僕だけじゃなくて表現をしている人間はそう考えているとは思いますが、服の場合はデザイナーの自我が多く出てしまいがち。それが僕は昔から嫌いで」。一方的な表現ではなく、服を通したコミュニケーションを模索する。〈サルバム〉の洋服に映るのは、自我ではなく自身に集積された感情。「自分の感情があって、それを出して服をつくっていくんですけど、自我と感情は結構紙一重なところもあります。ただ出したものに対して人々が共感してくれたらそれは自我ではなく、世の中に対しての言葉になると思うんです。ここ数年は日々過ごしていると苛立ちばかりで、生活してるだけでなんで苛つくんだろうって考えたりもしますが、自分だけじゃなくて、周りの人も感じてるんだろうなって。みんなの感情があって、そこに自分の感情が入って服が生まれていく。世間が何を欲しているか、どんな服を着たいかっていう時に投げかけられる服をつくりたいんです」。

特定のシーズンテーマやインスピレーションを掘り下げて服をつくるのではなく、日々生きていく中で切っても切れない感情という要素を研ぎ澄まし、服へと具現化していく。形ないものを形にしていく過程で武器となるのが服づくりにおける圧倒的な基礎。「もともと地元のセレクトショップの販売員としてこの業界に飛び込んで、気づいたら服をつくる側になりたいと思っていて。自分の場合、服が生まれるのはデザインではなくて、型紙からじゃんって思ってパタンナーになりたいと考えるようになりました。前職のブランドに入って、パターンなんて引いたこともなかったしミシンも踏んだことなかった自分に、ゼロから先輩方が必死に教えてくれて、今に至ります」。自分でパターンを引いて縫うことで、その線は体の構造に適したものか、デザインのための線になってしまっていないかを確認する。重きを置くのは、服づくりにおけるすべての工程を自分で手がけること。「どれが正解ということもないですけど、僕の場合は自分で経験したことじゃないと納得できない。やってみないとわからないし、自分でやらないと気が済まなくて、自分のことは自分でケツを拭く。それができないならやめたほうがいい。これはファッションだけじゃなくていろんな人に言えることだし、現にそう思ってここまでやってきました。すべての責任は自分で取らないと、服をつくってはいけないと思うし、自分の周りはみんな腹くくってやってるので、止まれないんです。道を無理矢理切り開いていかないと生き残れない。ある程度のところで止まって、ある程度のところで認知されてっていう感じが一番嫌なんで。生きるか死ぬかくらいの極端なものだと僕は思っているんですよ」。

1.ミシンで縫い上げ、アイロンで熱することで形をつくる。そしてボディに合わせながら調整をしていく。2.21SSのテーラードジャケット。美しいシルエットを基本としつつ、切りっぱなしにされた裾や、ポケット部分から見える裏地が目を引く。自由な印象を与えるディテールは、絶対的な基礎が可能にするデザイン。

3.アトリエ内にはミシンやアイロンなどとともに大量の生地も並んでいた。色味を多く使うわけではない〈サルバム〉のクリエイションにおいて、生地によって生じる質感の違いは大きな意味をもつのだろう。同じような色合いでも、素材によって柔らかさや硬さを感じさせる。そのニュアンスを洋服へと反映する。

〈サルバム〉という人間

即興演奏を意味するラテン語から名付けた〈サルバム〉というブランド名。当初は〈サルバム〉=藤田哲平という捉え方だったそうだが、時を経てその感覚も変わりつつある。「最初は〈サルバム〉=自分自身だったんです。でも即興演奏というのは、自分だけじゃできないこと。そういう意味では自分が主体ではありますが、関わってくれる人があっての〈サルバム〉ですね。おかげさまで関わってくれる人数も増えてきて、その集合体が〈サルバム〉になっています」。ひとりではじめたブランドを、自分の目が届く範囲で着実に、信頼できる仲間とともに磨き上げていく。服づくりだけでなく、生産管理やセールスといった部分など、それぞれの分野におけるスキルをもつ人々と互いに作用し合いながら、奏でていく〈サルバム〉の音。決まり切った型がないからこそ自由に、しかし裏付けとなる技術をもとにしているからこそのクオリティや創造性が常に新鮮に響く。即興演奏は、明確な答えを提示しないが、確実に心を動かし、一方的な押し付けではなく、受け手にとっての新たな選択肢を提示してくれる。偽りなく自身の感情を形にできるからこそ、委ねることができるその洋服への解釈。誰かにとっては綺麗なラインから導かれる美しい旋律かもしれないし、誰かにとっては切りっぱなしの布やほつれからイメージされる荒々しいノイズかもしれない。〈サルバム〉の洋服を身に纏う人々の思考や感情と相まって生まれる反応もまた、藤田氏が望むところなのだろう。1月にデジタルでの開催となった21AWシーズンのパリメンズファッションウィークで発表した動画も〈サルバム〉の潔さと偽りのないスタイルを強く表した。「何が本質で何が必要なのかを見極めなくてはいけません。流されることが一番嫌なので。動画で表現するのは2度目ということもあり、自分のやりたいことも自ずと見えてきたんです」。シンプルな白バックに定点カメラ1台のみ。そしてモデルが服を纏って歩いていく姿を一発撮りで収めたのだ。「小細工いらねえなって思ったんですよ。全く偽りのないものを直球で見せようと思って。俺の今の気持ちはこれですからっていうのを出しました」。〈サルバム〉でのクリエイションとは自分をさらけ出し向き合うことと同義なのかもしれない。「逃げようと思ってつくった服を人は買いたいと思わないだろうし、そう思ってつくったら買ってくれた人に失礼です。〈サルバム〉の服を着てくれる人がいて、その人が後ろ指さされるようなことがあったら俺の責任なんで。世間から求めてもらえる人間に、求めてもらえる服をつくる人間にならなきゃいけないし、そうなることもまた責任だと思うんです。何もやらずに止まってて、いつか何か来るだろうみたいな奴もいるけど、そんなに甘くないですから」。藤田哲平とうひとりの人間と、そこから派生する〈サルバム〉という人間。服づくりにかける純粋な熱意とスキルを経験とともにさらに高めつつ、周囲の人々との関係性を築き上げながら発展していく。その真価はこれからも常に更新されていく、単なるブランドではない“人間”としての在り方にあるのだろう。

PROFILE

藤田哲平

2014 年に〈サルバム〉を立ち上げる。翌年には東京ファッションアワードを受賞。その後LVMHプライズのファイナリストに選出されるなど、世界で注目を集めるデザイナーのひとり。現在はパリをコレクションの発表の場としているが、本年3月には東京で久しぶりのショーを実施した。