Doublet

Ino Masayuki

受け取る側との

隙間を埋める

今や国内だけに限らず、海外においてもユニークなクリエイションが評価を集める〈ダブレット〉。2018年にLVMHプライズでグランプリを獲得したことも記憶に新しいが、その後もブランドは進化を続けている。〈ダブレット〉といえばやはりユーモアという単語が浮かんでくるのだが、今のような表現へとたどり着いた経緯や、モノづくりへの考え方には、洋服を受け取る側の存在が常にイメージされていた。

Photo Haruki Matsui

Edit&Text Shuhei Kawada

わかりやすく

伝えるために

ユーモアを感じさせつつ、生地や洋服の佇まいからは、単なる面白さだけでは片付けられないこだわりを感じさせる〈ダブレット〉。今でこそ、その独特なポジションを確かなものにしているが、オリジナリティ全開のクリエイションをはじめからできていたわけないと、デザイナーの井野氏は振り返る。「立ち上げたばかりの頃はもうちょっと真面目にやってたんですよ。真面目にというか、堅いというか、いろいろ意識しちゃって、120&オリジナルなのかっていうと、ちょっと違うよねという気がしていました。」転機となったのは、今なお継続されている原宿のWISMというお店との取り組みだ。「きっかけはいろいろありますが、ひとつは原宿のWISMでのはじめてのポップアップの際、Tシャツを回転寿司のレールに乗せて回すというすごくふざけたコンセプトで、そのレセプションには実際に寿司職人を呼んで、寿司も食べれるようにして。でもこれがお客さんからの評判がすごく良かったんですよ。モノづくりというより見せ方の部分の話ではありますが、その時に思いっきり好きなことをやっていいんだなと思えたんです。もうひとつは、パッケージされたままのシャツをつくったことがあって、説明するための動画を制作する際に、どう撮ろうか悩んでいたんですけど、言葉を喋らずに作業でわかるって言ったらのっぽさんしかいないなって思って。そのフォーマットでやったらすごくすっきりしたんです。ファッションと、自分が見てきた昭和っぽい要素を混ぜたり、一見突拍子もないですが、自分の中では繋がっているストーリーでもあるんです。こういうやり方が腑に落ちてきて、真面目にモノはつくりつつ、やり方、見せ方はすごく不真面目にしたり、だんだんと引き出しを開けていったような感覚です。でもただやるだけではなく、自分が好きだったことなどを雑には扱わず、悪ふざけしながらも丁寧に、相乗効果にできるようにしています。結局はわかりやすく伝えられるようになったんだと思うんです。以前はモノとお客さんの距離が離れ気味だったんですよ。対して今のようなやり方であれば、もっと早く伝えることができるし、吹っ切れた分いろんなことができるようになってきました」。来年で立ち上げから周年を迎えるという〈ダブレット〉。自分をさらけ出すことと、洋服を手にする人たちへの届け方。この2つの間を埋めていくオリジナルなスタイルは、さらなる飛躍を後押ししていく。

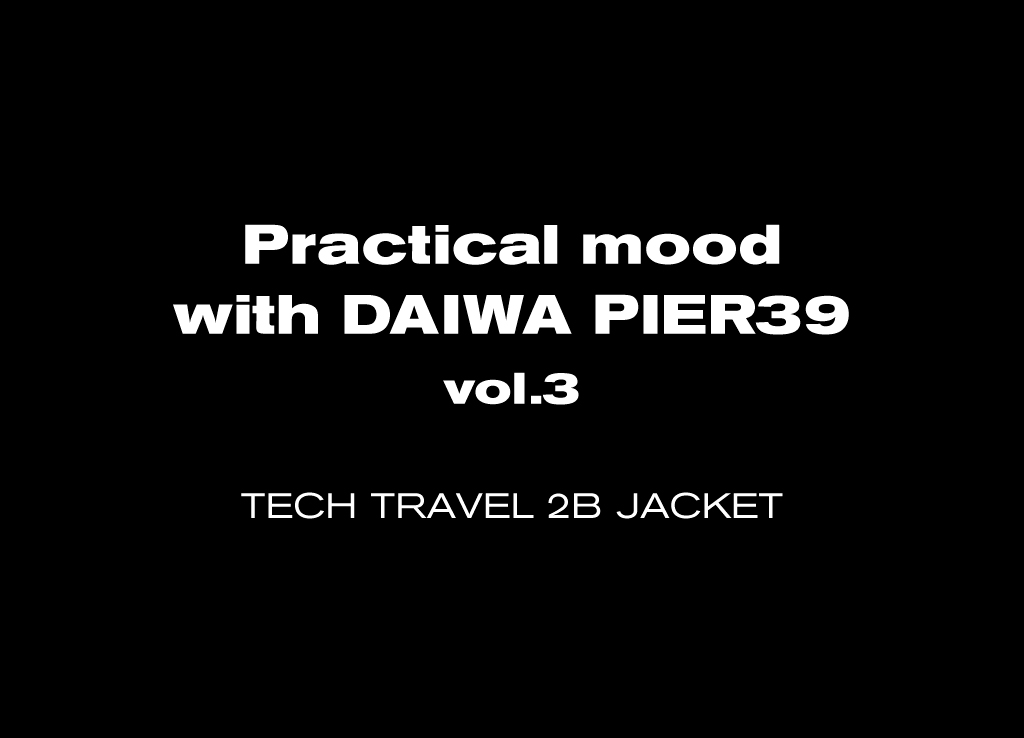

21AWシーズンのインスピレーションとなったのは、実家から送られてきたという、自身の幼少期の写真が収められたアルバム。シーズンのルックブックもアルバムを精巧に再現してつくられており、そのクオリティの高さは、当時のアルバムと見紛うほど。実際にルックブックに使用された写真も、プリントアウトして手作業で差し込んだ。単純に見せ方としての面白さを覚えると同時に、なぜその手段になったかというストーリーを知ると一層楽しめる。

ドーバーストリートマーケットギンザでのインスタレーションで使用した、木そのものをラッピングしたというオブジェ。

ひとつの表現

多くの捉え方

「基本的には、はじめから面白くしようと思ってやっているわけではないんですよ。結果的に自分の色が出てそうなっちゃうんで、もうそれはそれでいいかなと思っていて」。面白くてかっこいい。言葉にすれば単純だが、そのバランスを保つことの難易度の高さは想像に難くないだろう。とすれば井野氏は一体どのようなプロセスを踏んで、モノづくりを行っているのか。「僕の場合はまずアイディアを考えて、デザインは全く考えないんです。もうしばらくデザイン画を描いた覚えがないくらいです。あえて笑わそうとかではなく、自分のエゴを出さずに、アイディアだけが際立っていて、あとは誰かが手を加えて、それぞれが味になってくるようなイメージです。AWシーズンでいえば、まず子供服と大人服って分かれている基準は一体どこにあるのかと思って。サイズなのか、デザインなのか、じゃあそこの垣根を無くしたらエイジレスな服ができて、逆にずっと着れるんじゃないかと考えました。ちょうど〝もったいない〞ということを意識してモノづくりをはじめたシーズンだったので、服が歳を取らなければ着れるじゃないですか。そういうところからまた悪ふざけがはじまったんです。戦隊モノのTシャツとかは、子供が着ているとすごくかわいいのに、大人サイズで着ると急にデザインされたTシャツに変わったり。あとはお菓子についてくる、おまけのシールみたいなものをあえて刺繍で服に縫い付けたりもしましたね」。

サボテンの繊維が原料に含まれるレザーに、サボテンのプリントを施したレザージャケットや、熊に見えるダウンジャケットの試作段階のもの。親しみのあるアイテムに、常に一捻り加えていくことで、まだ見ぬモノを生み出していく。生地開発の技術や刺繍など、アイディアとともに技術がしっかりと注ぎ込まれることで、〈ダブレット〉の洋服として完成されていく。

〈ダブレット〉が服づくりを通して行っているのは、いわば物事の捉え方や解釈の転換。井野氏と近い世代であれば、その周辺のカルチャーが落とし込まれていることが琴線に触れる目安ともなるが、それより若い世代であっても引き付けられる理由は、〝これもファッションなんだ〞という気づきを提示しているからこそに思える。「お客さんも一緒に考えてくれたら嬉しいなって。たまにすごい深読みされることもありますが、そういう方がキャッチボールできている気がします。LVMHプライズの時も、僕は英語をほとんど話せないのですが、それでも服を見て、カール・ラガーフェルドさんが大爆笑してくれたり。だんだんとモノと見た人の感覚が埋まってきているようには思えます。日本とヨーロッパでは受け取られ方も違うのですが、ひとつの服や表現に対して、さまざまな見方をしてもらえたら嬉しいですね。見え方はひとつじゃないので」。そしてなにより〈ダブレット〉のクリエイションにおいて重要なのは、表面的なインパクトもひとつだが、それを裏側で支える技術だ。「僕らのやっていることは紙一重な部分があるんですよね。ちょっと転んだら、Tシャツ2500円くらいのブランドだよねって思われてしまう可能性もありますし。だからこそ、それぞれのクオリティについては相当気を使います。服自体の素材やシルエット、着心地がベースにあって、同じ方法がすぐに真似できないような職人の技術を加えたりということは意識しています」。これこそがまさにモノづくりと見せ方、アイディアをベースに掛け合わせていく相乗効果の在り方とも言える。言葉が正しいかはわからないが、〝真面目にふざけ倒す〞というスタイルでシーンを切り拓いていく〈ダブレット〉の道筋は、まだまだ途中で先の景色も見据えている。

本来廃棄されてしまうウールを使用した洋服には、羊の牧場での思い出を刺繍で表現した。サスティナブルなどを声高に謳うのではなく、自分たちにできる規模感で、その本質を伝えていく。

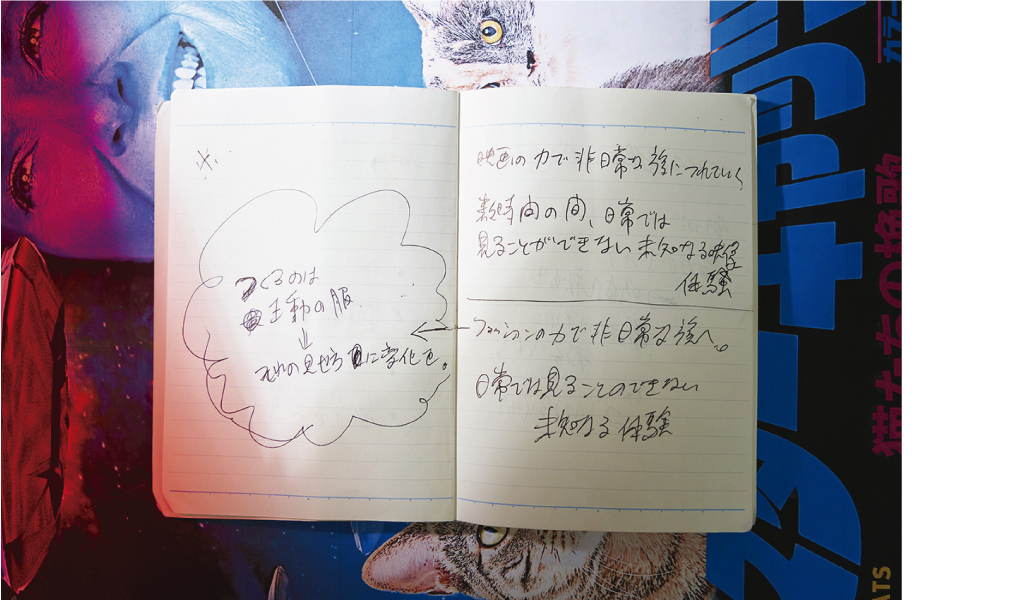

アイディアから服づくりを行うという井野氏のアイディアノート。自身の体験などと結び付けて、発展させていくためのいわば原点のようなものが詰まっている。

映画のポスターを模したTシャツの試作品。単に面白いアイディアをプリントするのではなく、あえて刺繍にして一手間を加えていく。

「ファッションをもっと多くの人に届けられる気がしています。先日のパラリンピックで、車椅子バスケットボールを見ていて、すごく面白かったんです。フォーマットはバスケですが、バスケットボールと比べるとサッカーと野球くらい別の競技に思えましたし、とてもカッコよく見えたんです。服づくりにおいても、そういう側面がある気がして、僕らが知っているやり方は意外とただ片方からの見方でしかないのかもしれないし、今まで気づけなかった方法論、届け方をもっと考えなくてはいけません。今まで年間やってきたことを同じ流れで発展させるのではなく、もっと視野を広げて、培ってきたものをベースに幹を太くしていきたいというか」。受け取る側にも余白を与えつつ、より身近でリアルなファッションとして、人々を巻き込んでいく。ストリートのようなアプローチ、ラグジュアリーなモノづくり、ジャンルやカテゴリーを必要としない〈ダブレット〉は独自のベクトルで突き進んでいく。